Великая Отечественная в нашем крае

Опочецкой молодежи посвящается

Быстро, летит время. Стареют ветераны Великой Отечественной. Но очень многим кажется, что война закончилась совсем недавно. И чем дальше уходят в историю события того грозного времени, тем отчетливее представляются они в нашей памяти, тем яснее становится их историческое значение.

Бывают события весьма значительные для своего времени. Они не стираются из памяти по прошествию лет и становятся достоянием архивных хранилищ. Не тускнеют от неумолимого бега времени и эпизоды борьбы за свободу своей Родины. Напротив, каждый прошедший год с возрастающей силой подчеркивает величие этого подвига, делает его более зримым.

Именно к таким событиям относится победа советского народа в годы Великой Отечественной войны. Память о событиях тех грозных лет не подвластна времени. Бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживет века.

В ходе войны советские воины, труженики тыла проявили беспримерные морально боевые и трудовые качества, беззаветную преданность Родине, партии, народу, непреклонную волю к победе, массовый героизм.

Около семи миллионов воинов были награждены боевыми орденами и медалями. Свыше 11500 отважных удостоены звания Героя Советского Союза. Почти 11 тысяч орденов украсили знамена частей и подразделений.

Неоценимый вклад в дело борьбы с врагом внесли труженики тыла. Более 150 тысяч за доблестный труд награждены орденами и медалями, среди них 38 опочан орденами и около 80—медалями.

Великая Отечественная война на опочецкой земле

В четыре часа утра 22 июня 1941 года огромный механизм германской военной машины пришел в движение. В полдень 22 июня 1941 года ЦК партии и Советское правительство обратились к народу с призывом встать на защиту Родины.

В этот же день Опочецкий райком партии и Исполком организовали митинги в колхозах, МТС, промышленных предприятиях, в средних учебных заведениях. Тракторист Опочецкой МТС Федотов Иван сказал: «Мы, работники МТС, все возьмем оружие. Пусть знают немцы, что мы великое и непобедимое государство. Выпускница Опочецкого педтехникума, комсомолка Литвиненко говорила в тот день на митинге: «Если потребуется, то я ничем не уступлю мужчинам, так же без промаха буду бить врага».

23 — 25 июня в военный комиссариат стало множество поступать заявлений от опочан с просьбой направить их на фронт.

Тамара Калнин, ученица первой средней школы, одна из первых подала заявление отправить ее на краткосрочные курсы медсестер. «Я окончила школу и не могу сидеть, не помогая бить врага Родины. Хочу быть медсестрой и оказывать помощь раненым», — пишет Тамара.

Уже в первые дни войны Опочецкий райвоенкомат отправил в действующую армию свыше 800 человек, из них 50 коммунистов, остальные комсомольцы и несоюзная молодежь.

К концу июня Опочецкий край почувствовал дыхание войны. Райком партии и исполком превратились в боевой штаб. Председатели сельских советов, партийные руководители колхозов, совхоза «Красный фронтовик», предприятий, школ и учреждений получали здесь конкретные указания, что и как делать.

В первых числах июля 1941 года Калининский обком партии дал указание об эвакуации в глубь страны государственных ценностей и скота. Первая и вторая Опочецкие МТС, Глубоковская и Духновская МТС отправляли в глубь страны тракторы и другую сельхозтехнику. Начал эвакуацию льнозавод. Под руководством райкома партии формировались гурты коров и овец для отправки в тыл. Из Опочецкого района было эвакуировано 9 тыс. голов коров и овец колхозного стада в Ярославскую и Горьковскую области. С Советской площади ежедневно отправлялись подводы и машины с зерном и оборудованием.

В последних числах июня через город сплошным потоком потянулись толпы беженцев из Латвии, находя теплый прием для отдыха у опочан. В первых числах июля в поток влились обозы из Красногородска,

5 июля 1941 года прекратил финансовые операции Госбанк. Для вывоза ценных бумаг, денег исполком выделил две подводы и одну машину «полуторку». Эвакуация ценностей была возложена на главного бухгалтера Блохина и старшего кассира Афонского. Для охраны военкомат выделил красноармейца, вооружив его винтовкой-трехлинейкой и сотней патронов.

Ценности Опочецкой конторы Госбанка были в сохранности доставлены в Госбанк Марийской АССР.

В этот же день началась массовая эвакуация населения города на восток. Большинство жителей города эвакуировалось самостоятельно из-за отсутствия транспорта.

В районе образована партийная группа для налаживания борьбы с оккупантами под руководством первого секретаря райкома партии Васильева Николая Васильевича, которая уже 10 июля составила Опочецкий подпольный райком партии.

8 июля 1941 года фашистская авиация бомбила Завеличье. Вспыхнули пожары. Сгорели несколько домов.

Утром 9 июля передовые мотоциклетные части врага ворвались в город в районе Завеличья, стараясь захватить город с ходу. Наш старый Вал снова стал крепостью. В ночь на 10 июля наши части стали отходить в район высот Кудки — Лаптево.

10 июля 1941 года немецкие войска заняли город. На второй день на заборах, стенах зданий висели приказы и распоряжения со страшными словами «Расстрел», «За неподчинение — смертная казнь», «За нарушения— смерть».

В Опочке на общественных зданиях заколыхались штандарты с фашистской свастикой.

К началу зимы 1941 года гитлеровцы прочно обосновались в Опочке. На складах армейского значения концентрировались большие запасы провианта, оружия, взрывчатки. На улицах с июля месяца стали патрулировать гестаповцы и предатели — полицаи.

Начальником отделения полиции безопасности (СД) стал матерый нацист, опытный контрразведчик капитан Крезер. Создали оккупанты и крупную хозяйственную комендатуру во главе с майором Гофманом. Большинство должностей в комендатуре занимали русские. Следить за ними Крезер направил к Гофману Райхерта.

Одним из первых хозяйственных мероприятий Гофман приступил к отбору рабочей силы из молодежи для отправки в Германию и образованию команд по заготовке выборочного соснового леса для нужд Германии. Под командой и наблюдением немцев, людей отправляли в лес, где они рубили указанные немцами деревья, а затем вытаскивали на себе к дорогам, или впрягали их вместо лошадей в подводу, которую грузили бревнами. Каждую «подводу» сопровождал конвоир, которому были даны неограниченные права.

На опочецкие деревни налагалась контрибуция металлом. Весь собранный ими металл вывезти к железнодорожной станции Опочка от 1 до 5 тонн металлолома. Весь собранный металл — от консервных банок до чугунных кладбищенских крестов — подлежал ;отправке в Германию. Разрешалось вместо металла собирать макулатуру. За плохо выполненную работу или за отказ от нее налагались суровые меры наказания — заключение в концентрацион ный лагерь, за саботаж — расстрел. Все это выполнялось. Например, осенью 1942 года отряд карателей потребовал от артюховцев указать дорогу к партизанам и дать проводника. Артюховцы отказались. Тогда каратели всех жителей согнали в стоявшее неподалеку гумно, заколотили двери, а стены облили бензином и подожгли. Все 63 человека сгорели. От деревни остались лишь почерневшие печные трубы. Теперь на месте, где стояло гумно, установлен обелиск..На мемориальной доске написаны имена заживо сожженных.

В 1942 году в деревне Голощапы стояла немецкая воинская часть, в.задачу которой входило ремонтировать подбитые танки, восстанавливать разрушенную партизанами связь. В ремонтных мастерских и на разрушенной партизанами связи обязывали работать мужчин из местного населения. Штаб немецкой воинской части контролировал работу по вырубке отборного леса и отправке его в Германию, вел надсмотр строительства железной дороги со стороны Латвии. На строительстве дороги работала молодежь Только так было возможно избежать отправки в Германию. Между собой говорили: «Лучше выполнять рабский труд на Родине дома, чем в Германии».

Самые тяжелые работы выполняли русские. «Копать землю дробить камень, заготовлять лес — эта работа не для немцев, для этого есть русские дешевые рабочие руки», — было написано одной из немецких инструкций, вывешенной в штабе воинской части и ремонтных мастерских в Голощапах.

Немцы усиленно занимались «вербовкой» рабочей силы для отправки в Германию. По некоторым данным из нашего района было насильственно угнано в Германию 430 человек. В Опочецком музее экспонируется лагерный пропуск (копия) №321 «Восток» принадлежавший опочанке Татьяне Егоровой, находившейся в лагере на острове Фазанов и работавшей на ферме владельца завода по металлообработке и литью. Молодая девушка сполна познала жизнь «Восточной» рабочей. В пропуске указано: «Запрещается посещать общественные места: рестораны, гостиницы, кинотеатры, все увеселительные места. Знак «Восток» иметь всегда при себе, носить на видном месте».

В 1941 году начальник отделения полиции безопасности . (СД) капитан Крезер указал о необходимости уничтожения еврейского населения. Начали с одиночных арестов, кончили массовыми. К концу 1941. и в 1942 годах было арестовано все еврейское население Опочки, которое по некоторым обстоятельствам не могло эвакуироваться и было.заключено в лагерь, который находился на окраине города по Островскому шоссе.

Первый массовый арест евреев, по показанию свидетельницы Котенко Варвары Степановны, в Опочке был произведен гестапо в августе 1941 года. Расстреляно около 100 человек. Проводились массовые аресты не только евреев, но и коммунистов, комсомольцев и всех подозреваемых.

В 1941—42 годах было арестовано и расстреляно более 200 человек. Чтобы скрыть следы злодеяний, фашисты в 1943 году вскрывали массовые захоронения казненных, а прах их сжигали на кострах.

На Коммунальной улице, в складском помещении, немцы устроили пересыльный лагерь, вернее — пересыльную тюрьму. Об условиях заключенных можно только сказать — нечеловеческие. В стенах этой тюрьмы проводили зверские пытки: избивали резиновыми плетками, кололи под ногти иголками, резали тело лезвиями бритв, поджигали на голове волосы. Отдельные не могли выдержать страшных пыток и умирали. Сейчас свидетелями этого являются человеческие черепа и кости, которые находят в районе детского сада.

В июле 1944 года опочане читали надписи узников, написанные на стенах гвоздем, стеклом, кровью: «Здесь сидел Михайлов Иван, 1924 года рождения. Приговорен к смертной казни». «Партизан Киселев Леонид, Псков, Застенная, 17, расстрелян». «Партизан Пунтус Владимир, Идрицкого района, растрелян». «Расстрелян», «Погиб», «Умираю», «Отомстите за меня», «Прощай, Родина».

Где всего трудней было жить мирному населению в годы войны? В оккупации. Почему? Потому что каждый день, каждый человек был на краю жизни, на краю жестоких издевательств. Те, кому удалось выжить, прошли страшную школу испытаний: унижения, оскорбления, каторжный труд, издевательства, пытки, истязания, голод, болезни. Кроме.этого, каждый думал, что надо не только выжить, но и бороться с врагом, как-то приближать победу.

Массовые и одиночные расстрелы фашисты проводили за деревней Кудка (Ровные нивы), на опушке Варыгинского леса и в районе Песчивки. До сегодняшнего дня места казни отдельных патриотов не установлены.

За время оккупации района и города Опочки было расстреляно, по далеко неполным данным, 634 человека.

Главными виновниками сознательного уничтожения людей, кроме фашистского правительства, были ее исполнители. В нашем районе и городе: начальник отделения СД капитан Крезер, начальник хозяйственной комендатуры и его помощник майор Гофман и Райхерт, заместитель Крезера фельдфебель Бернгард, ст. следователь Рихорд Калино, следователи Штраус, Теренг, начальник отделения тайной полиции Вальтер Лама, унтер офицеры Виннильман, Оборбекман, Шульц и отдельные предатели нашей Родины.

Много, вреда народу нанесли фашистские халуи. Осенью 1941 года Иван Чемоданов из деревни Горелая Будка вместе со своим братом — уголовником Михаилом, явились в Опочку к начальнику районной полиции и предложили свои услуги. Иван Чемоданов был рьяным служакой, его жестокость не имела предела. Не забыть жителям деревни Мошки Ляти одного из летних дней 1942 года, когда взбешенный Иван и Михаил Чемодановы зверски убили двух патриотов Родины. Это Иван Чемоданов ворвался с криком — «Где коммунист Ванька?», в дом Марии Егоровны Тимофеевой из деревни Агафоново, сестры члена партии Ивана Егоровича Егорова. — «Не знаю». Изверг жестоко избил ее. Около года не вставала Мария Егоровна с постели. На всю жизнь она осталась со сломанным ребром и ослепшим глазом.

Чемоданову доверялось принимать участие в карательных экспедициях против народных мстителей. Ему поручались аресты патриотов. Арестовывал и по спискам, присланным ему из Опочки, и по своему усмотрению. Старшее поколение помнит зверства Чемодановых в Глубоком, Водобеге, Мошки Ляти и других населенных пунктах Глубоковского сельсовета. Иван Чемоданов сеял смерть и горе на Опочецкой земле, верно служил нашим врагам, за что и. ответил сполна.

Партизанская борьба

С первых дней оккупации нашего района в тылу противника развернулась партизанская борьба.

Командующий немецкими войсками по охране тыла генерал-майор Шпееман сообщал командиру 290-й пехотной дивизии, что партизаны уничтожают оккупационные органы, срывают все мероприятия немецкого командования...

Журнал «Нева» № 7 за 1984 год в статье «Этот трудный путь» рассказывает о создании в Опочецком районе первого партизанского отряда в Рясинских лесах под руководством Павлова Михаила Павловича, ныне почетного гражданина города Опочка. В статье говорится, что первыми партизанами в Опочецком районе были: 16-летний Коля Павлов, 17 летний Вася Семенов, 15-летний Миша Большаков, 18-летний Иван Владимиров и Фрося Ташинина,

Отряд носил название: «За власть Советов». С образованием 3-й Калининской партизанской бригады отряд вошел в ее состав.

9 августа 1942 года на базе партизанских отрядов: Алексея Гаврилова — 120 человек, Петрова — 70 человек, Ершова — 70 человек, Павлова — 52 человека и партийно-советского аппарата Опочецкого района — 17 человек, образована

3-я Калининская партизанская бригада, под командованием Алексея Михайловича Гаврилова. Районом действия бригады установлен Опочецкий район.

В тылу врага на Опочецкой земле героически сражались партизаны 11-й бригады Николая Михайловича Вараксова, спецгруппа Бабруся, отряд «Борец» (чугуновцы).

В борьбу с врагом включились патриоты-одиночки. Врач городской больницы О. И. Телепнева укрывала раненых советских бойцов, снабжала партизан медикаментами. Опочане снабжали партизан продуктами питания. Лесник И. А. Сорокин из деревни Нартово был связан с партизанами, а позднее повторил подвиг Ивана Сусанина. Весной в половодье, гитлеровцы предприняли карательную экспедицию против партизан, расположившихся среди болот у деревни Выселки. Карателям нужен был проводник. Сорокин знал все ходы и выходы, его-то и взяли с собой фашисты. По колено в воде брели они за проводником. Потом вода дошла до пояса. Фашисты заволновались, но Сорокин уверенно шел вперед, время от времени покрикивая: «Пан, за мной, вперед!». Только больше кричал он для партизан. Когда вода дошла до груди, гитлеровцы повернули обратно, назад. Но было уже поздно: партизаны успели окружить их, и весь вражеский отряд был уничтожен.

Огромный ущерб нанесли врагу на Опочецкой земле партизаны. Только 3-й Калининской партизанской бригадой было уничтожено: подорвано 50 эшелонов противника с боевой техникой и личным составом, 3 бронепоезда, подорвано 15 железнодорожных мостов, разгромлено 16 фашистских гарнизонов, убито 5373 фашиста, разгромлено 12 волостных управ. Взято в плен 162 немца. Убито полицейских и других изменников Родины — 236 человек.

Потери бригады составили: убито — 131 человек, ранено —206, пропало без вести — 17, взято в плен — 10 человек.

В партизанской борьбе проявили мужество и героизм женщины — опочанки.

В 1939 году Александра Филипповна Анисимова стала заведующей Опочецким райздравотделом. С первых дней войны Опочка превратилась во фронтовой город. На Александру Филипповну навалилось много забот по размещению и лечению раненых. За несколько дней до захвата фашистами Опочки была эвакуирована в Калинин. После занятия врагом Опочки была приглашена к первому секретарю Калининского обкома партии П. С. Воронцову. На приеме присутствовал первый секретарь Опочецкого подпольного райкома партии Николай Васильевич Васильев. Анисимовой было предложено вступить в партизанское соединение, которое будет действовать в Опочецком районе. Без каких-либо колебаний женщина-врач согласилась пойти в тыл врага. С августа 1942 года до июля 1944 года А. Ф. Анисимова прошла трудными тропами партизанской борьбы, оказывая помощь раненым и больным партизанам, больным местного населения.

Мужество и отвагу в борьбе с врагом проявила Зина Васильева. У деревни Маврино ее неожиданно окружили фашисты. Зина вступила в неравную схватку. Бросив гранату, пыталась скрыться в кустах, но была ранена. Раненую разведчицу пленили и привезли в Опочку, где была подвергнута страшным пыткам. Угрожали подвергнуть аресту и пыткам мать Зины. Полиция арестовала мать Зины — Анастасию Андреевну, угнав ее в фашистский гарнизон Высокое. Крезер приказал пригнать ее для допроса в Опочку. Высоковские полицаи привязали ее к оглобле, запряженной лошади и истерзанную, босую, полуголую доставили в Опочку, сделав умышленную встречу матери с дочерью. Анастасия Андреевна увидела свою любимую дочь, когда Зину вели на допрос.

— Мама, прости меня за твои муки!

— Держись, моя милая! Я горжусь тобой, — ответила мать.

Мать и дочь были казнены. Зине выкололи глаза, отрезали нос, уши, сожгли на голове волосы.

Достойна бессмертной памяти разведчица партизанского отряда «Борец» (отряд Чугунова) Ольга Ивановна Жукова.

Группа партизан из нескольких человек, разведав, что в деревне Борзые Гривы нет немцев, решила ночевать. Хозяин дома оказался предателем, сообщив в управление Варыгинской полиции о ночлеге в его доме группы партизан. В деревню прибыла большая группа немецких солдат и полицаев. Силы были далеко неравными. Ольга была ранена, товарищи не могли оказать ей помощь. Умело пользуясь автоматом и гранатами, убила многих немцев и полицаев. Кончились боеприпасы. Последний патрон Ольга оставила для себя.

Ее мужество, умелое действие женщины в бою было высоко оценено немецким офицером, который приказал захоронить русскую патриотку со всеми христианскими почестями, в чистом платье и в гробу.

Летом 1990 года прах Ольги Ивановны Жуковой был перезахоронен на крепостном Валу Опочки. Чугуновцы не замедлили рассчитаться с предателем Родины.

Активными помощниками партизан были учащиеся и учителя, школ города. Ученик 4-й школы Ваня Шпилькин по заданию партизан собирал сведения о немецких частях, которые передвигались к Ленинграду и обратно по железной и шоссейной дорогам, распространял листовки, добывал боеприпасы, по возможности обрезал провода немецкой телефонной связи. Ваня вместе с отцом был расстрелян на опушке леса за Кудкой «Ровные нивы». Ночью близкие раскопали отца и сына и перезахоронили на Покровском кладбище города

Ваня посмертно награжден медалью «Партизан Отечественной войны» первой степени

Партизанской связной в отряде Подгорного была ученица 8-го класса средней школы № 2 Катя Иванова из деревни Косткино Матюшкинского сельсовета. Из этой же школы ушла в партизанский отряд Устинова Лина. А ученица 6-го класса Нина Денисова была партизанским почтальоном. Нина попала в руки гестапо. Не выдержав жестоких пыток, сообщила отдельные фамилии партизан. Но немцы не пощадили ее, а расстреляли.

Коммунист Петр Митрофанович Митрофанов до войны работал учителем. После оккупации района ушел в партизаны. Ему было дано ответственное, трудное задание. Надо было поджечь барак с боеприпасами и оружием. Воспользовавшись паникой немцев, пробраться к дому старосты и взять у него списки о семьях, в которых члены семьи находились в партизанах. Петр Митрофанович с честью выполнил задание, но, возвращаясь с задания, был арестован. На допросах его бесчеловечно пытали. Сурово глядя в глаза фашистам, заявлял: «Нет, не знаю, отвечать не буду». Его спросили: «И вам хочется расставаться с жизнью? Ведь завтра мы можем вас расстрелять, если не дадите нам необходимые данные!». Партизан ответил: «Я прекрасно пожил. Я всегда был коммунистом и умру коммунистом, а коммунисты никогда не просят пощады у фашистов!». Фашисты расстреляли патриота.

В городе Себеже фашистским лакеям удалось схватить партизанку-разведчицу Марию Селиверстовну Пынто. С ее именем связаны многие героические дела в нашем крае.

Вот как об одном из случаев рассказывают ее товарищи по партизанской борьбе.

В декабре 1943 года Мария, неожиданно для начальника гарнизона зашла в его кабинет.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Я послана к вам из штаба бригады партизанской, чтобы договориться с вами. Комендант настолько перепугался, что не мог произнести слова.

— Господин комендант, вы обязаны немедленно написать письмо нашему батьке Марго с обещанием давать нам необходимые сведения по нашему заданию и относить в условленное место. За неподчинение — казнь.

Такое письмо Мария принесла в отряд.

Летом 1943 года Мария установила связь с власовцами и привела к партизанам 22 человека с полным вооружением.

Весной 1944 года Пынто заболела тифом. Лечилась у сестры в землянке. Группа фашистских служак окружила землянку. Машу арестовали. Боясь тифозной больной, немцы доверили допросы своим верным служакам. Предатели подвергали ее жестоким пыткам. Выбили зубы, отрезали язык, левое ухо, в нескольких местах пробили череп, нанесли ножевые раны. Патриотка никого не выдала.

Виталик и Зина Осиповы.

Когда в деревню Щекино ворвались немцы, Зина и ее братик Виталий ушли в партизаны. Мать их умерла, а старший брат и отец были на фронте. В Либовском партизанском отряде им поручали важные задания. При выполнении боевого задания Зину схватили немцы и хотели повесить. Витя пошел искать сестренку. Войдя в родную деревню, он увидел возле своего дома перекладину, переброшенную с березки на дубок, с приготовленной петлей. Вскоре привели Зину. Витя не мог вынести этого и выстрелил в немца. Убегая, он был убит, а Зину спасли подоспевшие к месту паники партизаны.

Подпольщики

«Нет, нельзя сидеть дома сложа руки. Я комсомолка. Я обязана оказывать помощь Красной Армии в борьбе с врагом».

Рая написала прошение на имя начальника отделения полиции с просьбой зачислить ее на какую-либо счетную или другую работу. Крезер направил Раису Гаврилову на прием к Райхерту. Не успела Рая переступить порог кабинета, как услышала:

— Ты, девиц, был студент институт — Псков?

— Да, спокойно ответила Гаврилова.

— Физика, математика. Драй лет? — Коверкая слова, самодовольно улыбнулся Райхерт.

— Училась на третьем курсе.

— Твой фатер был арест НКВД?

— Да.

— Но ты продолжала быть комсомол?

Рая в упор посмотрела на гестаповца и ответила вопросом на вопрос.

— А как бы Вы поступили на моем месте?

— О, ты не только красивый, но и умный девиц.

После некоторой проверки со стороны гестапо Гаврилова получила «Френденпасс» — паспорт и приступила к работе. В начале ей поручали выписку различных извещений, распоряжений волостным старшинам и деревенским старостам, но вскоре начальник отдела назначил Гаврилову секретарем-переводчиком.

Первое донесение для батьки Марго Рая передала через «нищего», который стоял у моста через реку Великую, выпрашивая: «Подайте ради бога кусок нищему». Вместе с хлебом Рая передала особо ценные сведения для партизан. Взяв хлеб, «нищий», не поднимая головы, тихо сказал: «Приходи в следующее воскресенье». Рая пришла в назначенное воскресенье, но не пришел «нищий».

Рая была рада, что ее сведения помогли партизанам уничтожить автоколонну немцев, которая следовала к Ленинграду.

В один из партизанских отрядов пришел юный опочанин Николай Алексеев. С помощью Алексеева удалось привлечь к разведке его сестер Любу и Тоню и медицинского фельдшера деревни Букино Машу Кузьмину. Люба связала партизан со своей подругой — молоденькой учительницей Надей Литвиненко. Надя работала прачкой в воинской части, стоявшей в районе лесоучастка Разуваевка.

Умелым и храбрым разведчиком у Владимира Ивановича Марго был Рем Кардаш, которому поручил Андрей Семенович Кулеш (комиссар бригады) связаться с Гавриловой. Докладывая комбригу и комиссару: «Не девушка, а клад настоящий. Работает в хозяйственной комендатуре, у немцев пользуется авторитетом. Давно собирает разведданные». Ну, что ж, дадим ей кличку «Абсолют». Она с честью оправдывала эту кличку. Ее донесения всегда были точными и особо необходимыми для партизан и Красной Армии.

После казни в декабре 1942 года группы молодых подпольщиков в Острове, Рая стала замечать лишнее внимание к ней со стороны Райхерта. Пришлось принять контрмеры. Стала чаще навещать кабинет Райхерта с разными доносами на халуев фашистских, вроде Глубоковских братьев Чемодановых. «О, это — гут! Ты действительно есть умная девица. Я всегда питал к тебе доверие. Ты будешь часто заходить сюда?» Рая обещала, но предупредила, что не так часто, чтобы не навести подозрение у русских работников. Опасность в подозрениях миновала.

Самоотверженно выполняла задания партизанских штабов летом и осенью 1943 года, пятерка отважных: сестры Алексеевы, Рая Гаврилова, Надя Литвиненко и Мария Оленина.

Пятеро отважных снабжали партизан не только разведовательной информацией, но и взрывчаткой, медикаментами и табаком. Познакомилась Мария Оленина (в Опочке ее знали как Андрееву из Ленинграда) с Гавриловой случайно на работе. Обоюдная симпатия привела к новым встречам. Рая любила слушать рассказы Марии Федоровны о Ленинграде. Оленина, конечно, не знала, что Гавриловой известно о недоборах сотрудницы управы Андреевой при взимании платы от населения за свет, о выполнении ею отдельных поручений бухгалтера Ивана Шпилькина, связанного с партизанами.

Как-то под вечер Мария Федоровна, расстроенная болезнью сына, забежала за чем-то к Гавриловым. Рая была одна. Стояла у окна, пела популярную в то время на оккупированной территории песню:

Наши девушки немцам улыбаются,

Совсем забыли —

Кто у них друзья...

Оленина не выдержала — разрыдалась. И тогда она отчаялась: свяжи меня с нашими друзьями. Я знаю: ты все понимаешь, все умеешь.

— Откуда все это вы взяли, Андреева?

— Поверьте мне, дорогая. Сыном клянусь — не выдам. Мужем...

Да, да — мужем! Его добрым именем. Его кровью, пролитой за Родину. Он... И тут Оленина открыла всю свою тайну, кто она и как попала в Опочку.

Однажды на явку в деревню Шаблавино Гаврилова привела с собой женщину лет тридцати пяти. Кардаш удивился, но Рая твердо сказала: — Ручаюсь за нее головой. Ленинградка, жена военного. Работает в городской управе. В Опочке она известна как беженка Андреева, а в бригаде пусть ее знают под кличкой «Олень».

Более двух лет прожила ленинградка в Опочке. Свыше года была глазами и ушами партизан бригады Марго в фашистском гарнизоне. Но никто — ни враги, ни свои, кроме Гавриловой, не знали тайны Андреевой. Мария Федоровна была женою советского генерала Оленина.

Война застала Олениных на западной границе. Вместе с 8-ми летним сыном Игорем чудом спаслась, добралась вместе с беженцами до Опочки. Здесь, выдав себя за Андрееву, жену ленинградского инженера, устроилась работать в управе.

Нелепый случай дал гестапо возможность напасть на след патриоток. Один из местных жителей, недавно пришел к партизанам. Совершил уголовное преступление. Боясь наказания, он сдался немцам и выдал явку. Первой была арестована Литвиненко, затем взяли сестер Алексеевых и Гаврилову, бухгалтера Шпилькина и его сына. Спаслась лишь Мария Оленина. Ей сообщили: «Немедленно уходи». О днях, проведенных разведчицами в застенках гестапо, известно немного, но установлено точно: не дрогнули патриоты, не сломили их лютые пытки.

Рая Гаврилова, Надя Литвиненко и Люба Алексеева в одну из апрельских ночей были вывезены по шоссе в сторону Пустошки и по дороге расстреляны. Но — где?

Благодарные опочане одну из улиц города назвали именем отважной подпольщицы Раи Гавриловой. Командир бригады Владимир Иванович Марго в своей книге «Пылающий лес» писал: «Умная, смелая и очень энергичная девушка обладала еще одним качеством, столь необходимым разведчице, — она могла улыбаться и даже смеяться, когда чертовски хочется бросаться на врага или, выхватив из сумочки браунинг, выстрелить в ненавистное лицо». Ю. Столяров на слова Е. Никитина написал песню:

Чернели от скорби снега,

И ненависть билась святая,

И приняла смерть она от врага,

подпольщица Рая, Гаврилова Рая.

Опочане всегда помнят подпольщиц и подпольщиков, которые в 1943 — 44 годах работали на железнодорожной станции Опочка.

Николай Васильевич Васильев. Это был удивительно энергичный, бесстрашный человек. Он умело вошел в доверие фашистов, чтобы добыть необходимые сведения и передать их партизанам. Николай имел верных друзей: Олю Давидович, Галю Тихомирову, Зину Кучерову, Людмилу Царенок и ее мать Анну Царенок. Все они были храбры, отважны, как и Николай Васильев.

Зина Кучерова не один раз бесстрашно лесными тропами пробиралась к партизанам, передавала им ценные сведения и патроны. Выполняя боевое задание, героиня погибла у деревни Заверняйка.

Ольга Ивановна Давидович — жена советского офицера, накануне войны с дочерью приехала погостить к родным в Опочку. Пришлось ей здесь и остаться. Она подружилась с серьезной, начитаной Галей Тихомировой. Галя всей душой ненавидела немцев, и плохо это скрывала. Оля и Галя стали самыми задушевными подругами. Они всюду были вместе. Вместе следили за передвижением немцев к Ленинграду и обратно. Радовались, когда удавалось добыть патроны и передать партизанам не только патроны, но и соль, медикаменты и табак. Солью, табаком и отдельными сведениями их снабжала работница казино Андреева Фрося. Пьяные немцы говорили о многом. Все ценное для партизан передавала Оле или Гале.

Весной 1944 года гитлеровцы арестовали Николая Васильева, а вскоре — Олю Давидович и Галю Тихомирову. После жестоких допросов и избиений Галя в тюрьме опасно заболела, рассказывают, что ее, умирающую, немцы зарыли в землю. Олю Давидович и Фросю Андрееву ночью отвезли за Кудку — «Ровные нивы» и там расстреляли. Прах Оли разыскали родители и ночью перезахоронили на Покровском кладбище.

Николай Васильев находился в смертной камере подвального помещения больницы на Завеличье. Его мучили, пытали, но он никого не выдал. На стене камеры написал «Прощайте навсегда»

Хранимы памятью народа

У Бориса Горбатова есть строки: «Товарищи! Сейчас нам прочитан приказ: с рассветом в бой. Семь часов осталось до рассвета... Когда-нибудь я буду вспоминать эту ночь...»

Кто из фронтовиков не помнит свою первую ночь перед боем, первые дни и месяцы войны? В моей памяти осталась тихая, светлая и особо теплая ночь с 21 на 22 июня 1941 года. А сколько других ночей перед боем осталось в памяти фронтовиков!

Вместе с ними хочу вспомнить свои дороги войны, темные ночи боев, светлые дни побед. Меня, командира танка, застала война в Дрогобыче в составе 7-й мотомехдивизии. В 4 часа утра спящий город потрясли взрывы бомб. Дивизия и мой танковый полк были подняты по тревоге. Горел город, горели наши танковые ангары, по улицам города метались люди в нательном белье. Десять танков и два тягача были уничтожены бомбардировкой с воздуха Часов в семь утра примерно в 3-х километрах от города противник высадил воздушный десант. Завязался бой с парашютистами. Я увидел первых убитых и раненых красноармейцев и командиров Начальник политотдела полковой комиссар Лисичкин организовал вывоз семей военнослужащих с территорий части, к железнодорожной станции. Силами дивизии десант был уничтожен,

большое количество немцев было взято в плен. У убитых и пленных немцев были найдены «Памятки немецкому солдату», в которых говорилось: «Сбивайте каждого русского... Не вы несете ответственность за это, а я— фюрер». «На русской земле должны стоять коттеджи немецких господ, обслуживаемые русскими рабами».

Полки, дивизии нашей армии с боями отступали под натиском врага. В районе города Броды взвод из четырех танковых экипажей, в том числе и мой танк, получили приказ прикрыть, если это будет нужно, огнем отступающий полк нашей дивизии на высоте безымянной. В населенном пункте занять оборону и быть готовым к бою, что и было выполнено.

Примерно часов в семь августовского утра появились в населенном пункте пять немецких мотоциклистов-разведчиков. Сделали остановку у колодца с деревянным угловым срубом. О появлении противника сообщили по рации командиру батальона. Получили приказ: «Наблюдать, огонь не открывать!» К мотоциклистам подбежал ребенок лет 4 — 5. Все экипажи .ведут .наблюдение за мотоциклистами и за ребенком. Ребенок подошел к мотоциклу, потрогал рукой машину. Фашист схватил ребенка за ноги и ударил об угол сруба, вторично ударил ребенка животом по срубу. Не выдержали нервы танкистов, как по команде из четырех танков открыли огонь по фашистам, нарушив приказ командира. Разведка фашистов была полностью уничтожена. Часов в 10 утра артполк прошел через село.

В первые месяцы войны немецкая авиация особо охотилась за советскими танками. В августе 1941 года по лесной дороге передвигался наш 405 танковый полк. Команда по рации «ВОЗДУХ!» рассредоточиться по лесу!» Мой механик Горшков круто повернул машину. Слетела гусеница. Что делать? Немецкие летчики обстреливали и бомбили лес. Одна бомба упала рядом с танком. Группа самолетов, вероятно, решила уничтожить танк, повторив новый заход к цели. Вместе с экипажем приняли решение встретить врага огнём из пушки. Дал команду башенному стрелку: «Шрапнель, трубка, ешь, заряжай,». С приближением, цели до 700 метров, дал команду «Огонь!» Через какую-то секунду раздался взрыв. Немецкий бомбардировщик вместе с бомбами упал в 500 - 600 метрах впереди танка. После налета, другие экипажи Взвода помогли надеть гусеницу, и танк вошел в строй.

Тамара Калнин

Успешно окончив краткосрочные курсы медицинских сестер Тамара Павловна Калнин была направлена в действующую часть Северо-западного фронта в 102 Медико-санитарный батальон.

Тамара вытащила из горящей машины 16 воинов, но не спасла свою жизнь. Она лежала в просторной палате, покрытая марлей. Лучистые глаза иногда закрывались от жгучей боли, но больше они были открыты. Она постоянно улыбалась, и тогда на ее лице появлялась детская наивность. Ей однажды сказали, что в госпитале еще лежат две девочки. После этого она постоянно спрашивала о их здоровье. Как-то санитарка Антонина Павловна пожаловалась на застарелый порок сердца. «Вы берегите себя, — сказала она. — Хорошо, что моя мама не знает обо мне, а то бы она сильно переживала».

Когда ее начинали кормить, она обычно спрашивала: «А другие тоже накормлены?». Главный врач госпиталя Павел Николаевич Куваев подолгу задерживался у ее кровати. «Ты песни любишь, Тамара?» — спрашивал Кунаев.

— Очень! — отвечала она.

— В первый послевоенный день я куплю самых вкусных тортов, самого лучшего вина, устроим с тобой пышный пир и перепоем все песни, какие только знаем. Пригласим оркестр и такие организуем танцы, что небу будет жарко, — врач на минуту замолкал и снова продолжал. — А потом мы устроим тебе торжественные проводы в институт. Договорились?».

Она улыбалась детской улыбкой. — «Скажите, доктор, а мне еще долго лежать».

Куваев выходил из палаты, она доставала из-под подушки часы и внимательно слушала их ход, чистый, едва ощутимый. И вдруг ей показалось, что часы начинают тикать все громче и громче, чти это не тиканье, а оглушительный шум самолета, того самолета-стервятника, который на бреющем полете расстреливал санитарную машину, в которой медицинская сестра Тамара Калнин везла раненных. Вражеских самолетов было семь. Фашисты хорошо видели свою цель, видели и опознавательные знаки. Но и это их не остановило. Самолеты еще и еще раз опускались над машиной, поливай ее свинцовым огнем. И только тогда, когда Чёрный дым окутал автомобиль, враги повернули на запад. Медсестра не растерялась. Осторожно вытащив из горящей машины, одного раненного, она бросалась за другим. А пламя разгоралось все больше и больше. К запаху горящего бензина примешивался: приторный запах тлеющей одежды. Вспыхнула санитарная сумка"; загорелся рукав гимнастерки. Испарины покрыли все лицо. Но Тамара не сдавалась. Тому, кто мог ходить, Тамара помогала спускаться на землю, и, осторожно поддерживая, отводила от пылающей машины. А тех, кто не в состоянии был двигаться, медсестра взваливала себе на спину и оттаскивала в безопасное место. Она не чувствовала ожогов, думала только об одном: 15 раненных должны быть спасены. И только тогда, когда был вытащен последний раненный, она почувствовала боли.

2-го ноября 1941 года Тамара Павловна скончалась в госпитале города Кирова.

Жил отважный комиссар

Каждый январь ленинградцы отмечают годовщину разгрома немецких войск под Ленинградом. Героическая оборона города на Неве, которая длилась 900 дней (8 сентября 1941 г. — 27 января 1944 года) — один из самых выдающихся, самых потрясающих подвигов народа и армии во всей истории войн на земле. Под руководством Ленинградской партийной организации город был превращен в неприступную крепость: созданы внутренние оборонительные сооружения, в короткий срок сформированы 10 дивизий ополчения, 16 отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов, 7 партизанских полков и много других формирований.

В боях за Ленинград проявил мужество и героизм комиссар второй дивизии ополчения Павел Тихонович Тихонов, уроженец деревни Голощапы.

В 1959 году П. И. Кузнецов в своей брошюре «Великий патриотический подвиг » писал: «Военком П. Т. Тихонов ежедневно бывал среди своих ополченцев. Он интересовался, знают ли бойцы задачу, как они отдыхают, питаются, получают ли газеты и письма. Если оказывалось, что бойцы не знают что-либо, он терпеливо разъяснял им. Если они жаловались на недостатки, он принимал меры к их устранению». Ополченцы с любовью относились к своему комиссару. Они привыкли видеть его там, где была наибольшая опасность, где обстановка становилась сложной. 3-го сентября 1941 года газета «На защиту Ленинграда» писала: «В битве с полчищами немецких фашистов отличились и покрыли себя боевой славой цельте подразделения. Достойно, как подобает ленинградцам, дерутся с врагом бойцы, командиры и политработники, где комиссаром тов. Тихонов». Дивизионная газета писала в те дни о П. Т. Тихонове: «Кто знает его, не забудет вовек: прекрасный товарищ, простой Человек».

В ленинградском партийном архиве хранятся воспоминания батальонного комиссара В. Мальво о мужестве комиссара Тихонова: «Развернулся решающий бой. Под Средним селом враг давит на наши позиции. Тонкая цепочка бойцов, сдерживающая фашистов, грозит каждую минуту оборваться. В самый критический момент на гребне противотанкового рва во весь рост появился Тихонов. С группой бойцов, приведенной им, бросился в атаку. Враг не выдерживает, но, отступив в одном месте, начинает нажимать в другом. Тогда военком собирает бойцов комендантского взвода, и снова бросается в пучину боя».

В одном из сентябрьских боев 1941 года у села Коровино Ораненбургского района осколком вражеского снаряда комиссар был смертельно ранен. С трудом произнес последние слова: «Стойте, товарищи, за Ленинград, стойте за нашу землю!». Тело героя-комиссара было привезено в Ленинград. Трудящиеся Московского района, отдавая последний гражданский долг, с воинскими почестями похоронили военного комиссара на Волковском кладбище. Дивизионная газета, выражая мысли ополченцев, писала:

Словами не выразить

скорбь и печаль,

Товарища, друга до боли нам жаль.

Клянемся мы Знаменем

Красным своим —

Фашистским бандитам

В сто крат отомстим.

Подвиг их увековечен

В историю Отечественной войны навечно записаны имена пилота Александра Романенко и стрелка-радиста Сергея Царькова. С первых дней Великой Отечественной войны они героически сражались с врагом. Последний их бой описан в летописи подвигов 825-го штурмового авиационного полка.

1 июля 1944 года Александр Романенко и Сергей Царьков в составе семерки «ИЛ-2» вылетели на штурмовку войск противника, отступавших на запад через Опочку. Удачно пролетели зону зенитной артиллерии врага, летчики вышли точно к цели. Заработали автоматические пушки. Разрывы бомб взметнули фонтаны земли, взлетала в воздух вражеская боевая техника. Штурмовик Романенко то набирал высоту для бомбометания, то опускался до бреющего полета, поливая Новоржевское шоссе пулеметным огнем. Мелкие очереди стрелка-радиста Царькова настигали врага повсюду. Но вот ведущий «ИЛ-2» лейтенанта Лапшина покачал крыльями своего самолета. Задание выполнено, пора домой. В этот момент ужаленный осколком вражеского зенитного снаряда, вздрогнул самолет Романенко и Царькова. Оставляя за собой черную полосу дыма, начал терять высоту. Пилот понял, что до своих не дотянуть. Внизу фашисты, а стрелять по ним нечем — кассеты пусты. «Вот и все», подумал Александр. А выпрыгнуть на парашютах на землю, занятую врагом, означало сдаться в плен. — «Нет, только не это!» — мгновенно вспомнил разговор с Серегой перед вылетом на боевое задание (разговор слышал механик самолета). — «Помни, там, куда летим, у немцев зениток туча». — «А что, если подобьют?» — Сергей на мгновение задумался. — «Очень просто, — сделал энергичный жест рукой, изображая пикирующий самолет...» (Из летописи подвигов 825 штурмового авиаполка).

Летчик, не раздумывая, рванул штурвал самолета. Окутанный черным дымом самолет, словно смерч, понесся на вражескую колонну. Краснозвездный самолет врезался во вражескую колонну, неся смерть фашистам. Далеко разнесся оглушительный взрыв. После него фашисты не досчитались большого количества боевой техники, многих офицеров и солдат.

В эти секунды перестали биться героические сердца Александра Романенко и Сергея Царькова.

На восточной окраине Опочки, возле Новоржевского шоссе, стоит памятник. На алюминиевой дощечке (частичка крыла их самолета) значится, что здесь похоронены летчик Александр Феоктистович Романенко, 1923 года рождения, и воздушный стрелок — радист Сергей Царьков, 1921 года рождения.

Их подвиг увековечен опочанами, назвавшими их именами улицы.

Герои-Опочане

Псковская земля дала Родине 156 героев Великой Отечественной войны, из них 8 — опочан: Николай Васильевич Богданов, Тимофей Семенович Егоров, Николай Николаевич Зарянов, Василий Михайлович Зайцев, Федор Михайлович Михайлов, Василий Никандрович Никандров, Иван Яковлевич Карпов, Павел Павлович Хрусталев.

Алексеев Герман Алексеевич

Кавалер орденов Солдатской славы

Восемнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт Герман Алексеевич, уроженец деревни Ладейкино Крулихинского сельсовета, работавший до начала войны на фабрике «Скороход» в Ленинграде.

Зимней ночью 1941 года командование направило рядового Алексеева в тыл врага с задачей уничтожить его огневые точки. Чтобы разведать расположение гитлеровцев, с ними пришлось вступить в бой. Там, под Старой Руссой, получил молодой боец боевое крещение и был ранен. Подлечился, и опять на фронт.

Алексеев участвовал в исторической Курской битве в роте противотанковых ружей. Рота укрылась в окопах. Фашистский танк штурмовал укрепления, гибли товарищи. Приближаясь к окопу Германа, казалось, танк вот-вот сомнет его гусеницами. Нерастерялся солдат, выстрелил. Зажигательная пуля нашла уязвимое место в стальной громаде. Черный дым повалил из машины. Танк остановился как вкопанный. Экипаж танка при попытке бегства был уничтожен.

Мужественно сражался герой и дальше с врагом. «Будучи раненным,— писала в те дни фронтовая газета, — сержант Алексеев не покинул поле боя. Он уничтожил огневые точки врага». За этот Подвиг Герман был награжден первой правительственной наградой — орденом Солдатской славы 3-й степени. Начальник полковой разведки заметил в Германе особую храбрость, выносливость, взял его в полковую разведку. Сколько раз он ползком пробирался через линию фронта по минным полям, лежал под минометным и оружейным огнем, тащил на себе «языка»! Герман редко рассказывал о своих боевых подвигах, но однажды сказал: «Два случая особо запомнились мне. Однажды «язык» был взят без единого выстрела из немецкой обороны на реке Березину. В сумке «языка.» оказалась ценная карта, да и сам «язык» рассказывал все охотно. Его показания и карта немецкой обороны очень помогли нашим войскам. Трудный бой был выигран. За этот подвиг Герман был награжден вторым орденом Солдатской славы второй степени».

В следующий раз, рассказывает Герман, привел с той стороны унтер-офицера. Вся грудь гитлеровца в крестах. Словоохотливый и трусливый «язык» выболтал все, что знал. Отважный разведчик награждается орденом Солдатской славы первой степени.

Товарищи Германа и в шутку и всерьез называли его «языководом».

После войны старшина Алексеев Герман вернулся в Ленинград на фабрику «Скороход». На груди отважного воина не только ордена Солдатской славы трех степеней, но и орден Отечественной войны второй степени и орден Красной Звезды.

Богданов Николай Васильевич

На братском кладбище в городе Брянске стоит скромный мраморный обелиск, увенчанный бронзовыми артиллерийскими снарядами. Еще таких же четыре снаряда, огражденные массивной железной цепью, словно застывшие часовые, стоят по сторонам обелиска. На памятнике надпись: «Здесь похоронен Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета УССР, гвардии полковник Николай Васильевич Богданов».

В 1924 году Николай Богданов по путевке комсомола был направлен во второе Ленинградское училище артиллеристов. По окончании его младший лейтенант Николай Богданов писал матери в деревню Бахарево Опочецкого района: «Дорогая мама, учебу закончил отлично. Теперь буду продолжать службу в рядах Красной Армии».

Тринадцать лет прослужил Николай Васильевич в родном полку. Пришел он туда командиром взвода, а через восемь лет стал командиром полка.

Полк майора Богданова был лучшим в Одесском военном округе. Боевого, требовательного, но в то же время душевного, отзывчивого командира знали и любили на Украине. 26 июня 1938 года трудящиеся Верхнеднепровского избирательного округа избрали его депутатом Верховного Совета Украины. Война застала его полк в Кишиневе. А в 5 часов утра 23 июня 1941 года артиллеристы Богданова открыли сокрушительный огонь по гитлеровцам, наступающим на реке Прут. В далекое Бахарево пришло письмо Надежде Николаевне от сына. «Мама, я сполна отомщу немцам за нарушенную свободу и радостную жизнь советского народа».

Семь с половиной месяцев участвовал полк Богданова в герои

ческой обороне Севастополя. Мощным огнем своих орудий полк

поддерживал пехоту и моряков.

Всегда в самую трудную минуту боя артиллеристы видели рядом своего боевого командира. Личным примером он воодушевлял солдат, проявлял личную отвагу и мужество. Наступила осень 1943 Года. Гвардейский артиллерийский полк Богданова сражался на подступах к Брянску. Бессильные в своей ярости, враги сжигали и взрывали здания в городе. Отважные сыны Родины выбили врага из Брянска, но артиллеристы потеряли своего любимого командира. Он был убит разрывом вражеского снаряда в сорока километрах от Брянска 3 октября 1943 года.

За отвагу и мужество еще в 1942 году Президиум Верховного Совета СССР присвоил Николаю Васильевичу звание Героя Советского Союза.

Егоров Тимофей Семенович

Егоров Тимофей Семенович родился в 1920 году в деревне Макушино Петровского сельсовета Опочецкого района. После окончания неполной средней школы он работал в Опочке на льнозаводе. В 1940 году его призвали в Красную Армию и вскоре как отличника боевой и политической подготовки направили в артиллерийское училище.

Командир артиллерийской батареи 439-го истребительного противотанкового артиллерийского полка РГК ст. лейтенант Егоров воевал на Брянском и Центральном фронтах, на Курской дуге, участвовал в освобождении городов Орла, Глухова. В 1943 году был награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

Особенно отличился Тимофей Егоров при форсировании Днепра в районе Лоева и в боях за удержание и расширение плацдарма на правом берегу реки.

Командир 439-го истребительного артполка подполковник Юрой, представляя материал к награде, писал: «Егоров с 7 по 8 октября 1943 года под сильным воздействием огня противника вторым переправился на правый берег Днепра. При подходе к берегу во время минометного налета противника была разбита погрузочная площадка. Преодолевая водную преграду до 10 метров, орудия были выведены на сушу. На расстоянии пяти километров он сопровождал боевые порядки пехоты огнем, батарейцы катили орудия на руках. На плацдарме было отбито 6 контратак противника. Во время контратаки на Глушец Егоров был дважды ранен, но поле боя не покинул».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года Тимофею Семеновичу Егорову присвоено звание Героя Советского Союза.

Зайцев Василий Михайлович

Родился Василий Михайлович в 1910 году в деревне Пузякино Звонского сельсовета Опочецкого района в бедной крестьянской семье. После окончания семилетки поступил в Быстрецовский сельскохозяйственный техникум на агрономическое отделение. После окончания техникума его направили работать младшим научным сотрудником Псковской зональной сельскохозяйственной опытной станции. В 1936 году окончил Ленинградский сельхозинститут и был направлен на работу в трест совхозов при совете Народных комиссаров Карельской АССР. Великая Отечественная война застала Василия Михайловича в должности заместителя народного комиссара земледелия Карельской АССР. На фронт ушел добровольцем. Воевал в составе 46-го танкового полка на Ленинградском фронте, под Тихвином.

23 ноября 1941 года Зайцев писал жене: «... все время в ожесточенных боях. В день несколько атак... 22 ноября на своем танке ходил три раза в атаку. Результаты таковы: убито и ранено около трехсот солдат и офицеров, уничтожено около тридцати пулеметов, несколько пушек и автомашин. Самому ничего, так кое-где поцарапало, а из экипажа кое-кого ранило.,.».

Это было последнее письмо жене с фронта. 16 декабря 1941 года командир 46-го танкового полка майор Кузьменко, представляя Зайцева к званию Героя Советского Союза, писал: «В боях под городом Тихвином с 1 по 6 декабря 1941 года Зайцев проявил героизм и мужество. Решительной атакой танков на дер'евню Лазаревичи он обратил противника в бегство, уничтожив при этом до сотни солдат и офицеров, три противотанковых орудия, 20 пулеметных гнед, 3 автомашины».

8 декабря наши части начали штурм Тихвина. Улицы и отдельные дома по нескольку раз переходили из рук в руки. Танк младшего лейтенанта Василия Зайцева был послан в разведку к станции Лазаревичи. Возвращаясь, Зайцев радировал: «Попал в засаду, ведем огонь до последнего снаряда и патрона, врагу не сдаемся». Радиостанция, перед тем как навсегда замолкнуть, передала в эфир последние слова командира: «Горим, но врагу не сдаемся».

Коммунист В. М. Зайцев и комсомолец стрелок-радист А. И. Рашуйкин до конца выполнили свой долг.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года В. М. Зайцеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Зарянов Николай Николаевич

Николай Николаевич Зарянов родился в городе Опочке в семье рабочего. В августе 1938 года, после окончания Опочецкой средней школы, был призван в Красную Армию. Участвовал в советско-финляндской войне. В годы Отечественной войны сражался на Западном, Сталинградском, Донском и Воронежском фронтах. Был командиром стрелкового взвода, роты и батальона. Восемь раз ранен.

За умелое командование подразделением и личную отвагу в период ликвидации немецкой группировки войск под Сталинградом гв. капитан Зарянов был награжден орденом Красного Знамени. В дальнейшем батальон Зарянова отличился в ходе общего наступления советских войск по освобождению Левобережной Украины и форсированию Днепра.

Командир 230-го стрелкового полка гв. полковник Камышников, представляя капитана Зарянова к званию Героя Советского Союза, в наградном материале писал:

«В период подготовки к боям Зарянов упорно работал по сколачиванию своего батальона, и когда дивизия 27 августа 1943 года вступила в бой, состав третьего батальона всегда с честью выполнял поставленную задачу. 5 октября 1943 года Зарянов получил боевой приказ: в 21 час форсировать реку Днепр в направлении населенного пункта Новогеоргиевска и обеспечить плацдарм для переправы дивизии. Под ураганным минометным и пулеметным огнем Зарянов вместе со своим батальоном в течение 30 минут форсировал Днепр и закрепился на его правом берегу. Немцы четыре раза переходили в контратаку, но все контраатаки их были отбиты. Батальон Зарянова продолжал теснить противника, расширяя плацдарм. При этом только убитыми немцы потеряли до 70 человек, захвачено в плен 6 немцев, взято 25 пулеметов, 3 миномета.

Благодаря умелому руководству боем Зарянов обеспечил переправу через Днепр всей дивизии».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля

1944 года Николаю Николаевичу Зарянову присвоено звание Героя Советского Союза.

Михайлов Федор Михайлович

Федор Михайлович родился в 1898 году в деревне Белый Луг Ладыгинской волости Опочецкого уезда, в бедной крестьянской семье. После окончания церковно-приходской школы батрачил. После гражданской войны окончил рабфак, а затем Ленинградский медицинский институт. Работал в органах здравоохранения Ивановской и Куйбышевской областей. В 1940 году коммуниста Михайлова направили главным врачом Славуцкой городской больницы Каменец-Подольской области.

В первый день войны военврач второго ранга Ф. М. Михайлов был назначен начальником военно-полевого госпиталя 6-й армии Юго-3ападного фронта. В районе Полтавы отдельные части 6-й армии попали в окружение. Все попытки пробраться к своим были безуспешны. Федор Михайлович переоделся в крестьянскую одежду, пробрался в Славуту, где стал снова работать врачом больницы. Вскоре он приступил к созданию подпольной антифашистской организации. Подпольщики развернули активную деятельность. Они собирали оружие и боеприпасы, проводили диверсии, вели агитационную работу среди населения и военнопленных. В ряде населенных пунктов проводили прием радиопередач из Москвы. Под крышами больницы Михайлов лечил бежавших из плена красноармейцев, в так называемом «тифозном отделении, куда боялись заходить для проверки немцы.

Весной 1942 года окружным подпольным партийным комитетом был создан партизанский отряд. Фашистскому гестапо удалось напасть на след подпольщиков. Немецкой комендатурой раскрыта подпольная «тифозная» палата. Они арестовали Михайлова и десятерых его товарищей. Пытки не сломили патриотов. 2 августа 1942 года гитлеровские палачи казнили Михайлова Федора Михайловича на территории больницы в городе Шепетовке. Его последними словами были: «Да здравствует Советская власть! Смерть гитлеровцам!».

На базе Славуцко-Шепетовской подпольной организации выросло крупное подпольное соединение, названное именем Ф. М. Михайлова.

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Федору Михайловичу Михайлову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Никандров Василий Никандрович

Родился Василий Никандрович в 1919 году в деревне Полетаеве Петровского сельсовета Опочецкого района. После окончания семилетней школы и курсов трактористов работал в колхозе. В 1938 году призван в Красную Армию. Великая Отечественная война застала командира танка на западной границе, в районе Ясс.

Танк младшего лейтенанта Никандрова постоянно участвовал в боях, нанося удары по обороняющемуся или отступающему противнику, уничтожая огневые точки.

Когда от фашистских захватчиков была освобождена Опочка, Василий сразу же написал письмо домой. Вскоре пришел ответ. Сев поудобнее на башне, распечатал письмо. Читал и перечитывал обжигающие строки душу. Мать писала, что старший брат Григорий и младший Дмитрий погибли. В тот же вечер был написан ответ матери, Ольге Степановне: «Мама, я пишу, но как-то не верится, что моих братьев нет в живых... Я отомщу за дорогих братьев».

Мстил врагу за дорогих братьев Василий, за мучения, причиненные советскому народу. Вот уже позади осталась и широкая Висла, и руины Варшавы. Завязались жестокие бои у села Польши Комион. Четыре танка под командой Никандрова мчались к опорному пункту гитлеровцев. Вслед за машиной в маскировочных халатах бежали пехотинцы. Окопы и ходы сообщений опутаны густой сетью проволочных заграждений, в шахматном порядке расположены долговременные огневые точки, дзоты, замаскированные блиндажи. Меткими выстрелами из башенных орудий танкисты подавили несколько дзотов. Враг отчаянно сопротивлялся. Продвижению нашей пехоте мешал немецкий дот.

— Блокируйте дот, — приказал Никандров. Два танка, развернувшись, устремились к доту с флангов, а машина Василия на большой скорости мчалась прямо на дот. Сильный удар потряс машину. В кабину пополз удушливый запах гари. Пламя охватило моторное отделение. «Все, кажется, отвоевался, — подумал Василий. — Но дешево, жизнь не отдам. Вперед, вперед! Только успеть бы!..».

Пылающий танк обрушился на неприятельский дот. За этот подвиг Василию Никандровичу Никандрову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 25 марта 1945 года. Прах героя покоится в центре Польского села Комион.

Никандрова Анна Алексеевна

Родилась Анна Алексеевна в 1920 году в деревне Барашкино Красногородского района. Работала библиотекарем, заведовала сектором учета в Красногородском райкоме комсомола.

В первые дни войны ее избрали вторым секретарем райкома комсомола.

"В сентябре 1941 года А. А. Никандрова добровольно ушла на фронт. Сначала она служила в полевом госпитале, затем её направили на курсы младших лейтенантов, В конце ноября 1941 года, она была назначена командиром взвода в 426-й стрелковый полк 88-й стрелковой дивизии 31-й армии Калининского фронта.

За отвагу и мужество награждена орденом Отечественной войны второй степени.

В начале 1943 года ей присвоили звание лейтенанта и назначили комсоргом 426-го стрелкового полка.

В июне 1944 года в боях на Оршанском направлении комсорг полка, старший лейтенант Никандрова совершила подвиг. Командир 426-го стрелкового полка, представляя Анну Алексеевну к званию Героя писал: «Подразделения полка пошли в наступление на сильно укрепленный опорный пункт противника — деревню Киреево. Дойдя до противотанкового рва, пехота залегла, попав под сильный пулеметный огонь противника. Никандрова находилась в первых рядах наступающих. Положение создалось критическое. И тогда с криком: «Орлы мои, вперед, за мной!». Никандрова первая бросилась по штурмовой лестнице через противотанковый ров. Рота, воодушевленная примером комсорга, ворвалась во вражескую траншею. Завязалась рукопашная схватка. Успех роты поддержали остальные подразделения полка. После жестокого боя опорный пункт был взят».

В бою за деревню Киреево погибла верная дочь Родины Анна Алексеевна Никандрова.

За мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Анне Алексеевне Никандровой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Хрусталев Павел Павлович

Павел Павлович родился в 1917 году в деревне Есенники Лобовского сельсовета Опочецкого района. В молодости не повезло в семейной жизни Анастасии Гавриловне Хрусталевой из деревни Есенники. На пятом году Октябрьской революции заболел и умер муж Павел. Так она и осталась вдовой с двумя сыновьями, Павлушей и Витей. Павел успешно закончил семь классов и поступил учиться в Опочецкий педтехникум. Мать с гордостью говорила односельчанам: «Хороший будет учитель». Но не угадала судьбу сына Анастасия Гавриловна. В 1936 году ЦК комсомола обратился с призывом послать в авиацию своих лучших товарищей. Стране необходимо было подготовить тысячи летчиков, радистов, штурманов, способных в случае нападения врага защитить Родину. Первыми откликнулись студенты педтехникума, комсомольцы Павел Хрусталев и Николай Бровкин. Бюро Опочецкого райкома комсомола рекомендовало их в авиационную школу штурманов.

После успешного окончания ее, лейтенанта Хрусталева направили в полк дальних бомбардировщиков.

Началась Великая Отечественная война. В одну из решающих битв под Москвой штурман эскадрильи Хрусталев и его товарищи получили очередное боевое задание: «Ваша эскадрилья должна нанести удар по логову фашизма — Берлину», — сказал командир полка, обращаясь к летчикам;

Боевые машины поднялись и взяли курс на запад. Зона зенитной зашиты Берлина осталась позади. Вот, наконец, и Берлин. Самолеты снижаются. Нажаты рычаги бомбосбрасывателей. Тяжелые-бомбы летят со свистом вниз. Это были первые гостинцы, сброшенные на Берлин

Навсегда запомнилась летчику Хрусталеву суровая зима 1942—43 годов. Хрусталев ежедневно, а иногда и дважды вылетал на выполнение боевого задания. После боевого задания выходил невредимым. Но однажды при возвращении с боевого задания самолет был подбит. Крупный снаряд ударил в полость. Машина вздрогнула и стала валиться на крыло. По крылу пополз голубоватый огонь, повалил черный дым. Сбить огонь не удалось, пришлось

выпрыгнуть из самолета. .

Писатель Л. Л. Алексеев в очерке «Крылатая звезда» писал: «Его сбили в тылу врага в районе Брянских лесов. Приземлившись на заснеженную лесную поляну, он быстро освободился от парашюта и приготовился к бою. Каково .же было его удивление, когда в тылу врага вместо.врагов встретил в лесу своих. Партизаны привели Хрусталева в штаб отряда. Навстречу ему вышел командир Леонтьев. Легендарный вожак партизан крепко обнял летчика и, улыбаясь, заметил: «Тебя сам Бог прислал с неба ко мне. Нам позарез нужны кадровые офицеры».

Так Хрусталев стал партизаном. Вместе с ними ходил в разведку, участвовал в боевых операциях. Но по партизанским тропам Брянских лесов ему пришлось ходить только месяц. Из Москвы пришел приказ: переправить летчика в советский тыл.

Снова и снова эскадрилья поднимается в воздух, ведомая советским ассом. Все короче становится путь на Берлин, все ближе победа.

В конце нюня 1944 года трем советским штурманам — Хрусталеву, Рощину, Быхалову — довелось летать на американских «летающих крепостях», учить союзников искусству бомбометания. Вот что рассказывал Павел Павлович: «Вечером, нас познакомили с экипажами самолетов, с которыми мы.должны были отправляться на боевое задание. Восемь крепких молодых парней во главе. со старшим лейтенантом Жекобом Уиллером по очереди .мне пожимали руку:

— Вери гуд!

Они были рады советским штурманам.

— Господин майор летал на бомбардировщиках? — поинтересовался у меня второй пилот.

— Да. На дальних бомбардировщиках ИЛ-4, — ответил я.

— А вы давно летаете? — произнес он с достоинством.

— Завтра будем бомбить восьмой раз.

— Мне трудно было удержать улыбку.

— А вы много раз бомбили немцев? — спросил меня командир.

— 288 раз, — ответил я.

— 288 раз? Его лицо вытянулось от удивления, — Это невероятно!

Всего за годы войны Хрусталев сделал 292 боевых вылета, из них 23 на Берлин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1943 года Павлу Павловичу Хрусталеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Командир 295 гвардейского стрелкового полка

После разгрома вражеских войск в районе Опочки, немцы, вероятно, решили занять и укрепиться на рубеже Красногородска.

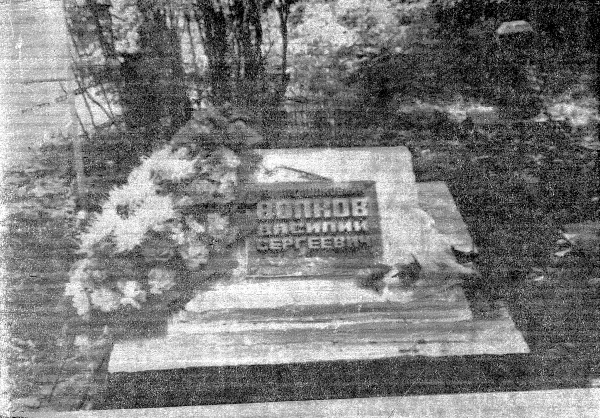

17 июля 1945 года разведчики 295 гвардейского стрелкового полка сообщили: с запада по шоссе движутся колонны немцев. Командир дивизии Стученко приказал уничтожить противника силами 295 полка. Командир полка Волков Василий Сергеевич принял решение атаковать противника с флангов, окружить и уничтожить. Ординарец командира полка Волкова вспоминал: «Не просто сошлись две силы во встречном бою, а вцепились друг другу в горло. Гитлеровцы не выдержали натиска гвардейцев. Оставшиеся в живых бросили технику и оружие, разбрелись по лесу, а там их встретили партизаны комбрига Вараксова.

В этом бою был смертельно ранен командир полка. Тяжело раненого его не довезли до Опочки, он скончался в дороге. Его прах захоронен на крепостном Опочецком валу.

Бои за освобождение опочецкого района и города

За освобождение Опочецкого района и города от фашистских захватчиков вели бои полки и дивизии 10-й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта Казакова Михаила Ильича: 15 гв. стрелковый корпус генерала Хорушенко, 29-я стрелковая гвардейская дивизия под командованием Генерал-майора Стученко Андрея Трофимовича и подразделения дивизии: — 93-й гв. стрелковый полк, командир гв, подполковник Фролов Михаил Григорьевич. 295-й гв. стрелковый полк, командир подполковник Волков Василий Сергеевич (погиб в боях за освобождение опочецкой земли). 87-й гв. Краснознаменный стрелковый полк, командир гв. подполковник Тарасенко Константин Гаврилович. 90-й гв, стрелковый полк, командир., гв. подполковник Андронников Владимир Михайлович (умер от ран 29 сентября 1944 года).

30-я гв. Краснознаменная стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Исаева Михаила Александровича и другие части 15-го гвардейского стрелкового корпуса: — танкисты, саперы, зенитчики, артиллеристы, связисты, автоматчики.

В северной части района проявляла героизм 90-я Краснознаменная стрелковая дивизия гв. полковника Семена Семеновича Черниченко.

На юге дрались отдельные подразделения Матросовского полка.

- Город Опочка был одним из важных звеньев в системе немецкой обороны, проходившей по укрепленному немцами рубежу «Рейер», в непосредственной близости от города, вдоль железной дороги Псков—Идрица и далее по линии Себеж—Освея.

Газета «Правда» от 16 июля 1944 года поместила статью корреспондента С. Бессудкова, который писал: «По обилию инженерных, противотанковых сооружений этот рубеж мало чем отличался от «пантеры», а на отдельных участках даже превосходил ее числом бетонированных огневых точек, стальных колпаков и всевозможных препятствий. На линию «Рейер» немцы возлагали очень большие надежды. Прикрываясь ее прочным щитом, они думали остановить здесь наши войска, в тяжелых, невыгодных для наступающих боях измотать и обескровить, лишить их ударной силы и способности к дальнейшему натиску».

Однако наступление наших войск свело на нет все расчеты неприятеля. Весь июнь 1944 года войска 10-й гвардейской армии усиленно пополнялись людьми и боевой техникой, готовились к наступлению.

В первых числах июля был получен приказ о наступлении. Наступление началось не 11 июля 1944 года, как планировалось, а днем раньше. Оборонительную полосу «Пантера» войска прорвали в первый же день наступления. После прорыва обороны противника на рубеже озер Але и Каменное 29 гв. стрелковая дивизия, посаженная на машины, 78-я танковая бригада, отдельные самоходные полки, два зенитных полка и другие части усиления под командованием генерала Стученко должны наступать через Кудеверь, Духново, Опочку, Лудзу, занять Резекне и в дальнейшем вести наступление на Ригу совместно с другими частями Прибалтийского фронта.

Андрей Трофимович Стученко.

10 июля подвижная группа генерала Стученко подошла к исходному рубежу в районе Кудеверь. Во второй половине дня внезапным ударом сильно укрепленная вражеская оборона была прорвана. Целые подразделения противника побросали оружие и сдались в плен.

Дальнейший путь к Опочке преградил сильно укрепленный пункт Духново, в котором располагался штаб 42-го немецкого полка 19 пехотной дивизии СС.

Разгром укрепленного рубежа Духново был поручен 93 гв. стрелковому полку. Непосредственно подготовкой к бою руководил генерал Стученко. На исходный рубеж к Духнову подошел первый отряд под командой Ивана Моисеевича Третьяка. «Духново надо взять, — сказал генерал Стученко, — и немедленно! Удар с тыла нанесешь ты, Ваня!». Отряд Третьяка должен был нанести удар, совершив обходный маневр Духнова с тыла, сначала на машинах, а затем в пешем строю, и напасть на Духново с тыла.

Начальник артиллерии подвижной группы начал огневой налет, а пехота 93-го полка начала демонстрационную атаку в лоб, так в Духнове началась отчаянная стрельба. Это Третьяк ворвался туда. В результате дерзкого броска Духново было освобождено.

Генерал Стученко в своей книге «Завидная наша судьба» вспоминает об этом так: «Возбужденно, не остыв еще от боя, Третьяк доложил о выполнении задачи. Спрашиваю:

— Кого захватили из офицеров штаба?

— Да так, кое-кого взяли.

— А командир немецкого полка где? Убежал?

— Нет — вот его машина.

— А где он сам?

Третьяк смущенно сдвинул на лоб фуражку и отвел глаза:

— Погоречились хлопцы немного, стукнули его...

— Да вы не расстраивайтесь, мы вам другого полковника обязательно доставим, ей богу!».

Любили гвардейцы Третьяка. В этой же книге Стученко пишет: «Любили мы его за безумную храбрость, за то, что он охотно шел на любое задание, каким бы оно ни было трудным. Казалось, скажи ему: «Третьяк приволоки Гитлера: он, наверно, ответил бы: «Слушаюсь и пошел бы его добывать».

В боях за Духново проявили мужество и отвагу коммунисты Дятлов Александр Иванович и Басанов Батор Манджеевич. Они удостоены звания Героя Советского Союза.

Старший сержант Дятлов, несмотря на ураганный огонь пулемета, который велся из церкви и сарая Духнова, первый, рискуя жизнью, ворвался на окраину села, установил свой пулемет и, в упор расстреливая гитлеровцев, уничтожил около 30 немецких солдат и офицеров. 12 июля 1944 года в районе села Загорья убит командир роты. Дятлов взял на себя командование ротой. Отражая атаки гитлеровцев, он лично сам уничтожил более 70 немецких солдат и офицеров».

(Архив МО СССР Ф 33/ОП 793756).

«Гвардии старший сержант Басанов Батор Манджеевич первым ворвался в опорный пункт Духново, где размещался штаб 42 пехотного полка, 19-й пехотной дивизии СС. Попал в окружение противника. Будучи отрезанным от роты, мужественно сражался с врагом. Он вел огонь до последнего патрона, а когда рота приближалась к опорному пункту, Басанов бросился к зданию 42 пехотного полка, забросал здание гранатами, ворвался в дом, уничтожил трех офицеров. Командуя отделением, скрытно прорвался к артиллеристам и их огневым позициям, атаковал их, захватив при этом полностью экипаж самоходной пушки и самоходную пушку, уничтожил расчеты четырех орудий, а орудия захватил в полной исправности. Будучи ранен, он не прекратил вести огонь по врагу и управлять своим отделением». (Архив МО ОП 793756).

За мужество, проявленное в боях за Духново, награждено орденами и медалями 215 человек. Третьяк И. М. награжден орденом Красного Знамени.

После разгрома Духновской группировки врага, вспоминал командир 93 полка Фролов М. Г. «Неприятель пробовал задержаться в населенных пунктах, держал под огнем дороги, но и это не помогло. Наступающие, широко применяя обходные маневры, раскололи на части боевые порядки противника, уничтожали очаги сопротивления немцев и стремительно продвигались к Опочке».

12 июля 1944 года Александр Романенко и Сергей Царьков направили горящий самолет на колонну отступающих войск через Опочку! Уничтожено большое количество боевой техники и живой силы врага.

12 июля 1944 года советские части, стягиваются к укрепленному немецкому рубежу «Рейер».

13 июля начинается наступление наших войск на широком фронте рубежа «Рейер». Бои носили упорный и ожесточенный характер. Немецкие дивизии, усиленные танками, артиллерией и самоходными орудиями, упорно сопротивлялись. Опрокинув вражескую группировку, наступающие быстрым броском перерезали шоссе Невель—Псков, Опочка—Себеж. Это лишило возможности противника маневрировать своими войсками, подбрасывать подкрепления в Опочку и значительно облегчило задачу нашим войскам действовать восточнее и севернее города.

Дивизия генерала Стученко овладела деревней Лаптево. Генерал-майор Исаев разгромил отборные части гитлеровцев южнее Опочки. Наши части в нескольких местах форсировали реку Великую.

14 июля 15-й гв. стрелковый корпус генерал-майора Хорушенко начал артподготовку по огневым позициям противника в районе города Опочки в направлении Рублевского переулка и района пересыльного немецкого лагеря.

Специальный корреспондент газеты «Красная звезда» майор - Азбукин в статье «Бой за Опочку» писал: «Стремительный удар танковых и стрелковых подразделений, непрерывно сопровождаемый артиллерией, быстро принес свои плоды. Наступавшие ворвались на улицы города, разгорелись уличные бои. Схватки на улицах были весьма упорными, потому что неприятель имел довольно прочную оборону в части города. Так, например, на окраинах Опочки немцы приспособили под огневые точки ряд каменных зданий, укрыв огневые средства в фундаментах. Наступающим пришлось ликвидировать один за другим эти очаги сопротивления. Их окружали и штурмовали мелкие группы нашей пехоты, поддерживаемые артиллерией, стрелявшей прямой наводкой по огневым точкам немцев».

(Газета «Красная звезда», 16 июля 1944 года).

Продвигаясь к центру города с различных направлений, наступавшие 93-го полка очищали от немцев улицу за улицей. Батальон Третьяка форсировал реку Великую в районе больницы, развивая наступление на Песчивку. Сопротивление противника слабло час от часу, но немцы с остервенением обреченных обороняли город. Они засели на валу, откуда хорошо просматривалась восточная часть города. Наступление задерживалось. Противник пулеметным огнем расстреливал во фланг атакующих 87 полка. Надо было заставить замолчать эти пулеметы. Командир дивизии приказал выполнить эту задачу командиру пулеметного расчета рядовому Леониду Александровичу Большакову. Противника отвлекли артналетом и прижали к земле, пока тихо и скрытно переправлялись пулеметчики через Великую. Вскоре заработал «Максим» Большакова. Немецкие пулеметы замолкли. 87-й полк воспользовался этим, овладел первой траншеей, проходившей по западному берегу Великой, а 93-й полк очистил вал и стал занимать улицы Завеличья.

15 июля 1944 года город Опочка был полностью освобожден от врага, а 16 июля наши части вышли на границы Красногородского района.

А. Т. Стученко вспоминал: «...люди трогательно встречали нас, целовали, обнимали. Большое любопытство вызвали у нас погоны. Некоторые даже спрашивали — «а вы Красная Армия? Та, что до войны была, или какая другая?». Залпами из десятков орудий отметили гвардейцы победу за Опочку.

Фашисты за три года оккупации нанесли району ущерб свыще трех миллионов рублей. Разрушили МТС, колхозы, совхоз «Красный Фронтовик». Сожгли 52 деревни, 19 из них не восстановлены.

- Ладыгинский сельский совет — сожжено 34, не восстановлен» — 15.

- Краснооктябрьский сельсовет — 6,. не восстановлено — 4,

- Лобовский сельсовет — 3.

- Норкинский — 1.

- Звонский — 8.

Через день после освобождения города и района Калининский обком партии назначил, первым секретарем Опочецкого райкома партии комиссара 3-й Калининской партизанской бригады: Васильева Николая Васильевича. Вторым секретарём стал Н. И. Пушкин — комиссар второго отряда. Председателей Райисполкома назначен М. Ф. Крылов, Обязанности председателя Городского совета выполнял В. Гражданкин.